Le berceau mésopotamien : entre calculs célestes et rites sonores

La Mésopotamie, située entre le Tigre et l’Euphrate, est souvent considérée comme le berceau de la civilisation. C’est ici que s’est développée l’écriture cunéiforme, la première forme d’astronomie et des systèmes élaborés de calcul. Les prêtres-astronomes mésopotamiens observaient inlassablement la course des astres, notant avec précision les éclipses et les conjonctions pour en déduire des présages ou des lois régissant l’ordre du monde. Si la musique occupe également une place notable (des tablettes anciennes font référence à des systèmes de notation musicale), on ignore encore l’intégralité des liens qu’ils établissaient entre ces connaissances astronomiques et le pouvoir du son.

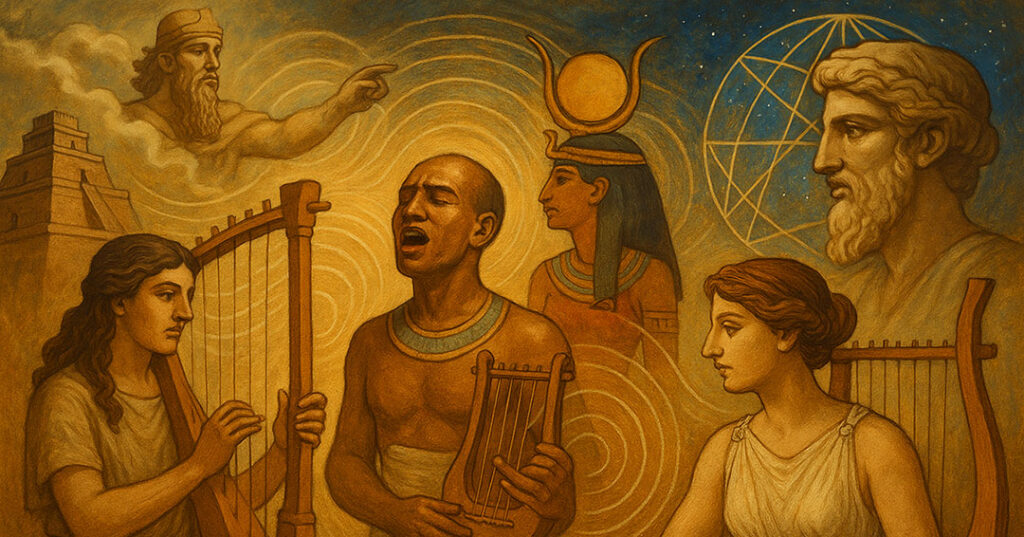

Il est vraisemblable que ces peuples, persuadés de l’existence d’un ordre céleste, recouraient à des rituels sonores pour honorer leurs dieux. Les temples mésopotamiens accueillaient des processions, accompagnées par des instruments (harpes, lyres, flûtes…) visant à célébrer ou apaiser telle divinité. Les vestiges archéologiques suggèrent même la présence de « sumériens musiciens », chargés d’animer les cérémonies sacrées. Les tablettes cunéiformes, tout en décrivant des calculs astronomiques, laissent entrevoir une quête pour entrer en résonance avec les puissances supérieures, peut-être en modulant les fréquences émises par les instruments.

L’Égypte : du verbe créateur au chant sacré

Au bord du Nil, la civilisation égyptienne a elle aussi élaboré un univers symbolique profondément imprégné de sonorités sacrées. Les textes des pyramides, les rituels funéraires et les fêtes religieuses révèlent l’importance donnée à la parole divine. Selon la mythologie égyptienne, Ptah crée le monde par sa parole, démontrant ainsi que l’énonciation est un acte de création en soi. Les prêtres, gardiens des mystères, psalmodiaient des hymnes pour maintenir l’équilibre cosmique.

Outre ces chants sacerdotaux, la musique instrumentale égyptienne s’appuyait sur diverses percussions et cordes, très probablement accordées selon des échelles spécifiques. Même si les connaissances sur le « système musical » de l’Égypte antique restent fragmentaires, on sait que ces rites sonores étaient censés canaliser des énergies bénéfiques. Les temples, quant à eux, étaient fréquemment conçus selon des proportions géométriques servant à amplifier la puissance du rituel. Certains historiens avancent que l’acoustique de certaines chambres funéraires ou salles de cérémonie n’était pas le fruit du hasard, mais bien un moyen de faire résonner plus intensément la voix ou les instruments.

Le legs pythagoricien et la musique des sphères

En Grèce antique, c’est avant tout Pythagore qui incarne cette quête des proportions justes et des fréquences idéales. Philosophe et mathématicien, il aurait mené des expériences sur des cordes tendues de différentes longueurs, découvrant que les intervalles musicaux consonants (octave, quinte, quarte) correspondent à des ratios numériques simples. De cette observation émane une hypothèse révolutionnaire : si la beauté musicale est liée à la simplicité des nombres, alors l’univers entier, régi par des proportions similaires, est en lui-même une harmonie. C’est la fameuse « musique des sphères », qui suggère que les astres émettent des sons imperceptibles à l’oreille humaine, mais pourtant bien réels dans l’ordre cosmique.

Cet héritage pythagoricien a profondément influencé la philosophie occidentale, qu’il s’agisse de Platon ou des néoplatoniciens. L’idée que l’on puisse calquer le macrocosme (l’univers) sur le microcosme (l’être humain) par le biais de lois harmoniques n’a cessé de nourrir les réflexions ésotériques. Dans cette perspective, certaines notes ou certains intervalles musicaux deviennent « sacrés », car ils reflètent la structure de la réalité. Il n’est donc pas étonnant que de nombreuses sociétés secrètes ou écoles de mystère aient repris et transmis ces doctrines, parfois de façon cryptée, au fil des siècles.

Mondes mythiques et contes sonores

Les mythes ne manquent pas pour illustrer le pouvoir démesuré du son. Dans la Bible hébraïque, on mentionne les trompettes de Jéricho qui font s’écrouler les murailles. En Inde, la tradition védique parle du mantra « Om » comme source de la création. Chez les Celtes, des légendes évoquent la harpe magique de Dagda. Partout, le conte met en scène des instruments ou des chants capables de faire surgir la vie, d’anéantir des forteresses ou d’ouvrir des portails vers d’autres dimensions.

On peut y voir une métaphore de la puissance psychologique de la musique, qui peut briser nos défenses émotionnelles ou guérir des blessures intérieures. On peut aussi y lire la persistance d’un savoir ancestral, selon lequel la vibration sonore, lorsqu’elle est maniée avec conscience, modèle la réalité. Cette double lecture – métaphorique et ésotérique – se retrouve dans d’innombrables récits, confirmant l’universalité de la croyance en la force créatrice du son.

Un héritage pour notre ère moderne

Qu’il s’agisse de traditions orales, de tablettes cunéiformes, de papyrus égyptiens ou de traités philosophiques grecs, le legs antique est immense. Il a posé les premières pierres d’une compréhension vibratoire du monde. Et même si la science moderne tend à s’éloigner de toute connotation sacrée, elle rejoint parfois ces intuitions en admettant que tout est énergie et oscillation, des particules quantiques aux galaxies. L’attrait pour les fréquences sacrées s’enracine donc dans un contexte beaucoup plus large, où la mythologie et l’observation empirique se confondent pour expliquer le mystère de l’univers.

Pour approfondir cette perspective, n’hésitez pas à consulter notre page sur la dimension vibratoire dans les traditions spirituelles, où vous verrez comment l’héritage antique s’est poursuivi sous différentes formes, notamment au travers des rituels et des pratiques contemplatives.

En définitive, l’étude des origines antiques et de la mythologie du son sacré nous rappelle que ce n’est pas un phénomène nouveau ni purement ésotérique. Depuis toujours, l’être humain s’interroge sur la nature profonde de la réalité et sur la façon dont les sons peuvent l’altérer ou la sublimer. L’Antiquité a fourni des bases solides à cette réflexion, qu’il s’agisse de calculs, de légendes ou de rituels, et ces bases continuent de résonner jusqu’à nos jours dans la quête moderne des fréquences sacrées.

Ajouter un commentaire