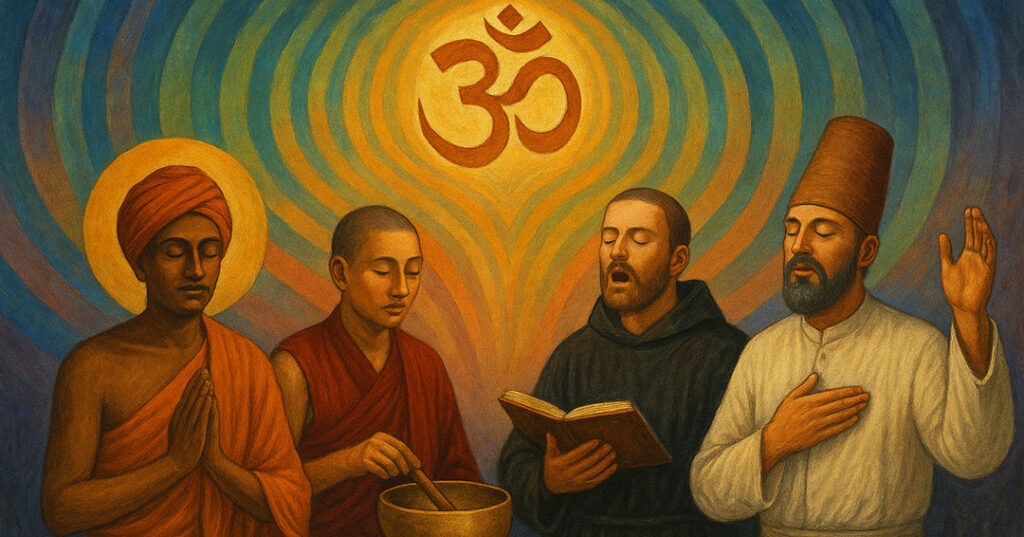

L’hindouisme : la force primordiale du « Om »

Dans l’hindouisme, le son occupe une place fondamentale dès les textes les plus anciens. Le mantra « Om », en particulier, est décrit comme la vibration à l’origine de l’univers. Présent dans les Upanishads et la Bhagavad-Gita, ce monosyllabe est régulièrement récité au début et à la fin des rituels, des prières et des séances de méditation. Selon la tradition, chanter « Om » permet d’harmoniser le mental, de purifier les énergies internes et de se relier à la conscience cosmique.

Les écoles de yoga intègrent aussi des mantras spécifiques pour différents chakras, considérés comme des centres énergétiques dans le corps. Le son devient alors un outil de transformation intérieure, capable de libérer des blocages et de favoriser l’éveil spirituel. Par exemple, le mantra « So Ham » accompagne la respiration et rappelle que l’individu est uni à l’Être absolu. De même, le chant kirtan, pratiqué en groupe, accentue la dimension communautaire de la dévotion, tout en créant une ambiance vibratoire propice à la joie et à l’ouverture du cœur.

Le soufisme : chant extatique et dhikr

Courant mystique de l’islam, le soufisme met l’accent sur l’amour divin et la quête de l’union avec Dieu. Une de ses pratiques phares, appelée « dhikr », consiste en la répétition rythmée et prolongée des noms d’Allah. Accompagné parfois de musiques traditionnelles ou de percussions, le dhikr vise à induire un état de transe extatique, où l’égo se dissout dans la présence divine. Certaines confréries soufies, comme les derviches tourneurs (ordre Mevlevi en Turquie), associent ce chant au mouvement giratoire pour amplifier la sensation d’abandon et de fusion avec le Tout.

Du point de vue vibratoire, le dhikr est un enchaînement de syllabes sacrées qui, récitées avec ferveur, ont pour fonction d’ouvrir le cœur. La concentration sur la sonorité, la respiration et le rythme entraîne peu à peu le croyant dans une autre dimension, où la barrière entre soi et l’infini s’estompe. La force du son, ici, se situe autant dans la répétition que dans la sincérité de l’intention.

Chant grégorien et liturgie chrétienne

Dans la tradition chrétienne, notamment catholique, le chant grégorien représente une forme de prière particulièrement vibratoire. Développé à partir du VIe siècle, il est caractérisé par sa monodie (un chant à l’unisson) et ses modes musicaux spécifiques. Interprété dans les abbayes ou les monastères, le chant grégorien a pour vocation d’élever l’âme vers Dieu, en favorisant la méditation et le recueillement. Les voix unies des moines dégagent une impression de pureté, soutenue par l’acoustique réverbérante des églises.

Parallèlement, la musique sacrée orthodoxe (en Russie, en Grèce ou dans les Balkans) s’appuie sur des polyphonies complexes, qui génèrent des harmoniques subtiles. À travers ces résonances, les fidèles disent sentir un appel à la communion avec le divin. Certains musicologues et chercheurs en neurosciences ont souligné l’effet apaisant de ces chants, qui peuvent ralentir le rythme cardiaque et calmer le mental.

Le bouddhisme tibétain : bols chantants et chants diphoniques

Au Tibet, la pratique du chant et l’usage d’instruments spécifiques comme les bols chantants ou les gongs revêtent aussi un caractère spirituel profond. Les moines tibétains développent la technique du chant diphonique, où ils émettent plusieurs notes à la fois. Ce phénomène acoustique, impressionnant, suscite un effet de résonance qui viserait à influencer aussi bien l’esprit que l’environnement. Les bols chantants, quant à eux, produisent un son continu aux nombreuses harmoniques, réputé pour faciliter la méditation et purifier l’espace.

Dans le cadre des rituels bouddhistes, ces sons servent souvent de support à la concentration. L’attention se focalise sur la vibration, ce qui aide à calmer les fluctuations du mental. Le pratiquant peut alors maintenir plus aisément son état de présence et de sérénité. Cette perspective rejoint la vision selon laquelle le son n’est pas seulement un phénomène physique, mais aussi un vecteur d’éveil de la conscience.

Pourquoi le son est-il sacré ?

Qu’il s’agisse de mantras hindous, de psalmodies chrétiennes, de dhikr soufis ou de chants tibétains, le dénominateur commun réside dans la conviction que la vibration sonore a un pouvoir transformateur. Elle est considérée à la fois comme une offrande (vers le divin) et une voie d’intériorisation (pour l’humain). La sacralité provient du fait que le son est vu comme la manifestation d’une énergie subtile, reliant le visible et l’invisible.

Pour approfondir l’aspect historique de ces pratiques, n’hésitez pas à consulter notre page sur les origines antiques et la mythologie du son sacré. Vous verrez comment l’Antiquité a forgé un socle théorique autour de l’harmonie cosmique. Par ailleurs, si vous souhaitez un éclairage plus scientifique sur la manière dont les ondes sonores affectent le cerveau, vous pouvez également explorer notre page sur les fréquences dans la nature et la science moderne, qui traite de l’évolution de la recherche en la matière.

Au fond, le caractère sacré du son n’est pas une simple idée abstraite. Il repose sur des siècles d’expérimentation spirituelle, de transmissions orales, de rituels collectifs et de témoignages d’élévation intérieure. Les traditions religieuses et mystiques, malgré leurs différences doctrinales, convergent sur ce point : la bonne fréquence, le bon chant ou le bon mantra peut ouvrir la porte vers une dimension supérieure de la réalité, celle où l’âme se reconnaît en harmonie avec la source de toute vie.

Ajouter un commentaire